| (3)エッグフライを用いた釣り方の実際 | ||||

| 1: 仕掛け | ||||

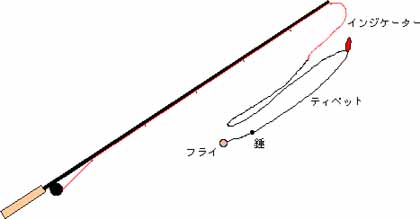

| 普通フライラインからリーダーを伸ばすことが多いが、インジケーターを用いたルースニングでは魚の当たりを敏感に感知させるため、フライラインにティペットを直接に接続する。ラインの太さは個人によりまちまちだが、ベテランのように魚に気づかれないようにとにかく細くするというような繊細な配慮はほとんど不要といえる。もちろん細くするにこしたことはないが、細いティペットを用いると、初心者の強烈なあわせでは間違いなく切れてしまうだろう。安心して釣るには、1号から1.2号(3x〜x4)がよい。太すぎる・・・と思われる方が多いかと思うが、心配は不要。60cmオーバーのトラウトが釣れても、安心して格闘することができる。ただし、活性の低いイワナやヤマメを相手にするときには細めの方がよいだろう。私はやや細め(x4かx5)のラインを用いて自分なりに満足できる釣果を得ている。ラインの長さは攻略する棚の深さによるが、多くの場合1.5〜2.0mくらいで、狙う棚の深さからさらに50cm〜1mほど長くするとよい。後で述べるが、私はベタ底の攻略を主としているので、底の深さを実測してそれに対応している。すなわち、ポンドの深さに50cm〜1mを加えた長さを基本にしている。 | ||||

|

||||

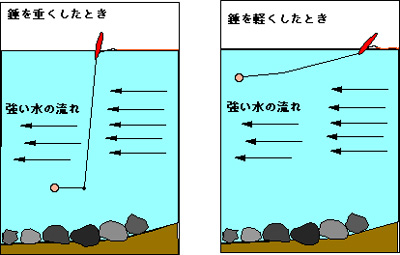

| 次に、ライン(ティペット)にインジケーターを固定するためのゴム管を通す。実は、このインジケーターが極めて重要な役割を演ずることになる。これについても後で述べるが、かなり重いウェイトを用いるので、インジケーターはそれに耐えうる大きな浮力を持つものを選ばなくてはならない。また、魚の当たりを確実にかつ敏感に感知するため、インジケーターが横に引かれるタイプのものでなく、上下に浮き沈みするタイプのものをお勧めする。なかなか適切な市販のインジケータが見あたらないので、自作するのも良いだろう。 | ||||

|

||||

|

|

||||

|

||||

| 2: 棚取り | ||||

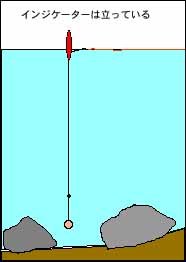

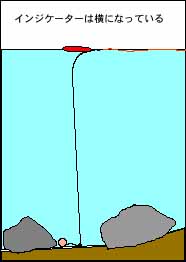

| まず、季節や天候など、魚の活性にあわせて棚を取る必要がある。いくら管理釣り場とはいえ、不用意な判断はできない。これには経験が必要があるから、自信がない時は近くの常連客やポンドの管理者に聞くのがよい。季節や天候、時間によって、棚は微妙に変化する。常連客はその変化を知っているから、その管理釣り場に強いのは言うまでもない。また、別の表現をすれば、魚が居れば必ず釣れるとも言える。ほとんどの管理釣り場では魚は見えないが、ポンドの広さに比べると驚くほど魚影が濃いのが普通である。でも、その魚が均一に遊泳している訳ではない。従って、その魚がどこに集まっているかを知ることは、とても大切なことと言える。取りあえず入手した情報を信じ、その高さにインジケーターを固定してスタートすることにしよう。また、一年を通じて活性のある魚は意外にも深みに潜んでいることが多い。この仕掛けだと、深みを狙うのが容易なことは言うまでもない。深みに潜む魚は、季節を問わず、また、時間を問わず一日中狙うことができる。特に足元のかけあがりにはイワナやヤマメなどが定位していることが多い。この場合、かけあがりの底を狙った棚取りをすると、思わぬ釣果を上げることができる。実は私は、このかけあがりの底を狙うのを常套としている。特に初めての所では、少なくともポンドの深さだけはきちっと測っておく方が得策である。全ての仕掛けをセットした後で、板状のウェイトをフライ(正確にはウェイトの上にさらに巻き付ける)にたっぷりと巻き付け、フライを沈めたときのインジケーターの沈み具合を観察する。ウェイトとインジケーターとの距離がポンドの深さより短いときは、ウェイトが底に着くまでインジケーターがポンドの中に引き込まれるのが観察される。逆に、長いときはインジケーターは定位せずに横になって浮くことになろう。丁度、ギリギリで定位する距離がポンドの深さとなる。この棚(ポンドの深さ)はとても重要で、忘れないように実測値として近くの地面に小石などを利用して記録しておくことをおすすめする。棚の深さをヒトヒロとか、ヒトヒロ半等と簡便に表現することがあるが、このような曖昧な棚取りでは不十分である。実際の釣りには、ポンドの底からの距離が5cmと10cmの違いでも釣果に大きな違いが生じることを肝に銘じておくべきだろう。また、重いウェイトと大きなインジケーターを装備した仕掛けを遠くへ飛ばすのは至難の業である。これもまた、かけあがりを狙う理由でもある。ただし、かけあがりであることから棚取りが極めて難しい。丹念に観察しながら、ポンドの底を考慮しつつ棚を頻繁に変更しながら魚のあたりを探る事が必要である。通常の時でも、魚の当たりがなくなったら、場所や棚を少しづつ変えることも重要である。私は性急なのか、仕掛けを打ち込んでインジケーターが定位した後、ほぼ1分以内に何らかの兆候が見られないと次の手を加えることにしている。次の手とは、打ち直し、棚の変更、場所の変更、フライの交換などである。 | ||||

| 3: フライの選択 | ||||

| まずは、適当に選んだフライをつける。魚に食い気のあるときには、どんなフライをつけても無差別に飛びついてくる。食い気が低い季節や時間に、色や大きさなどを考慮して適切なフライ(もちろんエッグフライですよ)を選ぶのが腕の見せ所と言いたいのだが・・・、結果的には次々と付け替えればすぐに結果はでてくるだろう。経験的には、朝夕のマズメにはオレンジ、晴れた日にはピンク系、褐色系、雨や曇った日には、黄色やオレンジ、また、特に蛍光黄色などが効果的である。 | ||||

| 4: フライの変更 | ||||

| また、状況により、同じエッグフライではスレてしまうことが良くある。食い気がない時には2・3回のあたりがあった後、全くあたりが見られなくなることがよくある。そのようなときには、すかさず異なった色や更に小さなエッグに替えてみる。また、同じフライ(自信がある)で、全くあたりがないときには棚を変えて試みる。魚がいるなら必ず食いついてくることを信じているので、魚が集まっている場所を常に探すことになる。 | ||||

|

||||

| 5: あわせ | ||||

| これがエッグフライを用いた釣り方の中で、もっとも難しい問題といえよう。先に紹介したフライ(エッグフライやそれから派生したフライ)は、フックやフライの大きさ等を考慮して、魚には魅力的なフライに違いないと信じている。しかし魚がフライをくわえても、あわせが下手だとつり上げる効率が極端に低下することは言うまでもない。比較的慣れた人に教わりながら練習するしか方法がない。一方、魚の活性の高いときに放置しておくと、エッグフライが飲み込まれて、その結果、確実に釣れるということもよくある。釣れることは嬉しいことだが、飲み込まれると後の処置が大変なので、引き合わせて釣る(針が口に掛かる)のがベストといえよう。当たり(魚信)に対する適切な合わせをマスターするには練習しかない。慣れてくると、引き具合(インジケーターの動き)で魚の種類が判断できるようになる。別な言い方をすれば、特殊な引き込みが解るようになると、エッグ系のフライでは難しいとされるイワナやヤマメを釣ることができる。これらの引きは実に微妙な当たりを示す。決して強く引き込んだりはしない。インジケーターが振るえるようなわずかな当たりを電光石火に合わせると、イワナやヤマメがついてくる・・・と言うことになる。スレも多い。特に、ヤマメはウェイトに興味を示し、頭で突っついたり、細かくついばむことがよくある。これを合わせると、スレとなって引き上げられる。さらに、イワナやヤマメはフライに動きを付けることにより食欲をそそることがあるようだ。時々、細かく、あるいは、ゆっくりと大きくフライに動きを付ける。また、下からの押し上げにより、インジケーターが寝るような当たりもある。イワナに多いこの当たりも、決して逃さないように注意する必要がある。インジケーターが十分に引き込まれるまで合わせを待つように指導するような教書が見受けられるが、そんなことは決してありません。僅かな当たりに、電光石火に合わせること・・・これこそ・・・極意です! | ||||

| (4)おわりに | ||||

| ひねもす糸を垂れていても魚の当たりが全く見られない現状に、ただひたすら当たりを待つのは初心者には極めて無謀といえよう。ベテランには 「自然の中で十分に楽しめた。」 とか、 「今日は渋い一日だったね・・・!。」 で済ませてしまうかもしれないが、初心者には耐えられないことだ。 中には 「管理釣り場なのに、一匹も釣れやしない。」 「二度と行くものか!」 なんて場合もあるだろう。 しかし、たとえほとんど釣れなくても、魚がお相手さえしてくれれば事情は大きく異なると思う。 インジケーターを通じて魚とのコミュニーケーションさえできれば、初心者は自分の未熟さを納得し、どの点を練習して上達すれば釣れるようになるかという確認を得たり、努力の目標を立てることができよう。たとえ釣果が不十分でも楽しい一日になることはまちがいないだろう。 では、ぜひ、エッグフライを作ってその釣果を試してみてください。 成功を祈ります。 |

||||

|

|